कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका महंगा स्मार्टफोन वारंटी खत्म होते ही धीमा पड़ने लगा हो, या आपके लैपटॉप की स्क्रीन टूटने पर कंपनी के सर्विस सेंटर ने मरम्मत का खर्च इतना बता दिया हो कि नया खरीदना ही बेहतर लगे? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यह एक वैश्विक समस्या है, जिसके खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा हो गया है – “Right to Repair“ यानी “मरम्मत का अधिकार“।

यह सिर्फ एक नारा नहीं है; यह एक बढ़ता हुआ उपभोक्ता अधिकार आंदोलन है जो मांग करता है कि जब आप कोई उत्पाद खरीदते हैं, तो आप उसके असली मालिक बनें। इसका मतलब है कि आपको उसे अपनी मर्जी से, किसी भी независим (स्वतंत्र) दुकान से, या खुद से मरम्मत करने का पूरा अधिकार होना चाहिए।

भारत भी इस वैश्विक क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार और उपभोक्ता समूह इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं ताकि बड़ी कंपनियों के एकाधिकार को तोड़ा जा सके। इस 1500-शब्दों के विस्तृत लेख में, हम जानेंगे कि “मरम्मत का अधिकार” क्या है, भारत में इसकी क्या स्थिति है, यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और यह हमारे भविष्य को कैसे आकार देगा।

“मरम्मत का अधिकार” क्या है? (सिर्फ एक अधिकार से बढ़कर)

“Right to Repair” एक कानूनी और सामाजिक अवधारणा है जो मानती है कि किसी उत्पाद के खरीदार को उसे पूरी तरह से नियंत्रित करने, संशोधित करने और मरम्मत करने का अधिकार होना चाहिए। इस अधिकार के मूल में तीन मुख्य मांगें हैं:

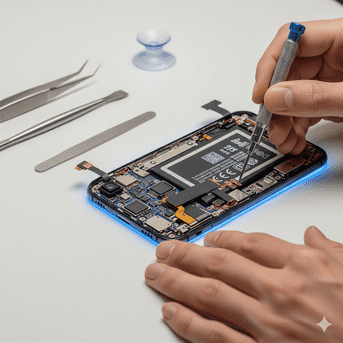

सस्ती और सुलभ जानकारी: कंपनियों को मरम्मत के लिए आवश्यक जानकारी, जैसे कि सर्विस मैनुअल, डायग्नोस्टिक टूल और स्कीमेटिक्स (सर्किट डायग्राम), आम जनता और स्वतंत्र मरम्मत की दुकानों के लिए उपलब्ध करानी चाहिए।

असली स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता: कंपनियों को अपने उत्पादों के असली स्पेयर पार्ट्स को उचित मूल्य पर बाजार में उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि केवल अधिकृत सर्विस सेंटर ही उन्हें न खरीद सकें।

सॉफ्टवेयर और डिजाइन द्वारा कोई बाधा नहीं: कंपनियों को अपने उत्पादों को इस तरह से डिजाइन नहीं करना चाहिए कि उनकी मरम्मत असंभव या बहुत मुश्किल हो जाए। इसमें विशेष प्रकार के स्क्रू का उपयोग करना, घटकों को एक साथ चिपकाना, या सॉफ्टवेयर लॉक लगाना शामिल है जो गैर-अधिकृत मरम्मत को रोकता है।

संक्षेप में, यह आंदोलन चाहता है कि आप अपने खराब फोन, लैपटॉप या फ्रिज को फेंकने के लिए मजबूर न हों, बल्कि उसे ठीक करवाकर उसका जीवनकाल बढ़ा सकें।

हमें “मरम्मत के अधिकार” की आवश्यकता क्यों है? (समस्या की जड़)

यह आंदोलन रातों-रात खड़ा नहीं हुआ। इसके पीछे कई दशकों से चली आ रही कंपनियों की रणनीतियाँ और उनके गहरे प्रभाव हैं।

1. नियोजित अप्रचलन (Planned Obsolescence): यह कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक कुटिल रणनीति है, जिसमें उत्पादों को जानबूझकर एक सीमित जीवनकाल के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से पुराने फोन को धीमा करना, या ऐसे पार्ट्स का उपयोग करना जो कुछ वर्षों में खराब हो ही जाएंगे, इसी का हिस्सा है। इसका एकमात्र उद्देश्य आपको एक नया उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करना है।

2. मरम्मत पर एकाधिकार (Monopoly on Repairs): Apple, Samsung, और John Deere जैसी कई बड़ी कंपनियां अपनी मरम्मत सेवाओं पर एकाधिकार रखती हैं। वे केवल अपने “अधिकृत” सर्विस सेंटरों को ही असली पार्ट्स और उपकरण प्रदान करती हैं। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है और वे मरम्मत के लिए मनमानी कीमत वसूल सकते हैं।

3. बढ़ता ई-कचरा (E-Waste): जब मरम्मत एक महंगा और मुश्किल विकल्प बन जाता है, तो लोग अपने पुराने उपकरणों को फेंक देते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े ई-कचरा उत्पादकों में से एक है। 2022-23 में, देश ने 16 लाख टन से अधिक ई-कचरा उत्पन्न किया। मरम्मत को बढ़ावा देकर, हम लाखों टन ई-कचरे को लैंडफिल में जाने से रोक सकते हैं और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) का निर्माण कर सकते हैं।

4. आर्थिक बोझ और स्थानीय रोजगार: एक नया उपकरण खरीदना हमेशा एक बड़ा वित्तीय बोझ होता है। मरम्मत का अधिकार उपभोक्ताओं के पैसे बचाता है। साथ ही, यह भारत के विशाल अनौपचारिक मरम्मत क्षेत्र (informal repair sector) और छोटी, स्थानीय दुकानों को सशक्त बनाता है, जिससे लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।

भारत में “मरम्मत का अधिकार”: एक नई सुबह

भारत सरकार ने इस मुद्दे की गंभीरता को पहचाना है और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

1. निधि खरे समिति का गठन: 2022 में, उपभोक्ता मामलों के विभाग (Department of Consumer Affairs) ने “मरम्मत के अधिकार” पर एक व्यापक ढांचा विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने की। इस समिति ने शुरुआत में चार प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की:

खेती के उपकरण (Farming Equipment)

मोबाइल फोन / टैबलेट

उपभोक्ता ड्यूरेबल्स (जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन)

ऑटोमोबाइल और उनके उपकरण

2. “Right to Repair India” पोर्टल का शुभारंभ: 2023 में, सरकार ने एक आधिकारिक पोर्टल (righttorepairindia.gov.in) लॉन्च किया। इस पोर्टल पर, कई बड़ी कंपनियां (जैसे Samsung, Honda, Hero, LG) अपने उत्पादों के सर्विस मैनुअल, अधिकृत सर्विस सेंटरों की जानकारी और ग्राहक सेवा विवरण साझा कर रही हैं। यह उपभोक्ताओं के लिए जानकारी तक पहुंचने का एक केंद्रीकृत मंच है।

3. मरम्मत योग्यता सूचकांक (Repairability Index): यह भारत का सबसे महत्वाकांक्षी कदम है। सरकार एक “मरम्मत योग्यता सूचकांक” शुरू करने की योजना बना रही है। इसमें उत्पादों को इस आधार पर एक स्कोर दिया जाएगा कि उनकी मरम्मत करना कितना आसान है। यह स्कोर निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होगा:

स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और कीमत।

मरम्मत मैनुअल और डायग्नोस्टिक जानकारी तक पहुंच।

उत्पाद को खोलने और मरम्मत करने में आसानी।

सॉफ्टवेयर समर्थन।

यह स्कोर ऊर्जा दक्षता रेटिंग (जैसे एसी पर स्टार रेटिंग) की तरह उत्पाद के साथ प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे उपभोक्ता खरीदते समय एक सूचित निर्णय ले सकें।

कंपनियों की चिंताएं: सिक्के का दूसरा पहलू

हालांकि यह आंदोलन उपभोक्ता-हितैषी है, लेकिन निर्माता कंपनियों की अपनी कुछ वैध चिंताएं भी हैं:

बौद्धिक संपदा (Intellectual Property): कंपनियों का तर्क है कि मरम्मत मैनुअल और स्कीमेटिक्स साझा करने से उनकी व्यापार रहस्य और बौद्धिक संपदा चोरी हो सकती है।

सुरक्षा और गुणवत्ता: उनका मानना है कि गैर-अधिकृत तकनीशियन द्वारा की गई मरम्मत असुरक्षित हो सकती है और उत्पाद की गुणवत्ता को खराब कर सकती है, जिससे उनकी ब्रांड छवि को नुकसान पहुंच सकता है।

डेटा सुरक्षा: आधुनिक उपकरणों में बहुत सारा व्यक्तिगत डेटा होता है। कंपनियों का कहना है कि स्वतंत्र दुकानों को एक्सेस देने से उपयोगकर्ता की गोपनीयता को खतरा हो सकता है।

हालांकि ये चिंताएं कुछ हद तक जायज हैं, “मरम्मत के अधिकार” के समर्थक मानते हैं कि इन्हें उचित नियमों और प्रमाणन प्रक्रियाओं के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है, बजाय इसके कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाए।

भारत का दृष्टिकोण बनाम दुनिया

“मरम्मत के अधिकार” को लागू करने में भारत का दृष्टिकोण अमेरिका और यूरोपीय संघ की तुलना में थोड़ा अलग है।

अमेरिका और यूरोपीय संघ: इन क्षेत्रों में, आंदोलन अधिक टकराव वाला रहा है, जहाँ उपभोक्ताओं और नियामकों ने कंपनियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम लागू करने के लिए दबाव डाला है।

भारत: भारत ने अब तक एक अधिक सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें कंपनियों को स्वेच्छा से पोर्टल पर जानकारी साझा करने और एक साझा ढांचा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हालांकि, “मरम्मत योग्यता सूचकांक” को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का प्रस्ताव एक बड़े बदलाव का संकेत देता है।

आगे की राह और चुनौतियां

भारत के लिए “मरम्मत का अधिकार” को पूरी तरह से लागू करने की राह में अभी भी कुछ चुनौतियां हैं:

निर्माताओं का प्रतिरोध: बड़ी तकनीकी कंपनियां इस बदलाव का विरोध कर सकती हैं क्योंकि इससे उनके आकर्षक मरम्मत और बिक्री मॉडल को नुकसान पहुंचता है।

अनौपचारिक क्षेत्र का एकीकरण: भारत में मरम्मत का एक विशाल, कुशल लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र है। इन तकनीशियनों को औपचारिक रूप से प्रशिक्षित करना, प्रमाणित करना और उन्हें इस नए ढांचे में एकीकृत करना एक बड़ी चुनौती होगी।

प्रवर्तन तंत्र: एक मजबूत प्रवर्तन तंत्र बनाना महत्वपूर्ण होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कंपनियां नियमों का पालन कर रही हैं।

निष्कर्ष: आपके हाथ में शक्ति

“Right to Repair” सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ठीक करने के बारे में नहीं है; यह उपभोक्ता संप्रभुता, स्थिरता और एक न्यायसंगत अर्थव्यवस्था के बारे में है। यह आपको आपके द्वारा खरीदे गए उत्पादों का असली मालिक बनाने का एक आंदोलन है।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय हैं और सही दिशा में हैं। एक उपभोक्ता के रूप में, आप भी इस आंदोलन का समर्थन कर सकते हैं – ऐसे ब्रांड चुनें जो मरम्मत को बढ़ावा देते हैं, अपने पुराने उपकरणों को फेंकने के बजाय उन्हें ठीक करवाएं, और “मरम्मत के अधिकार” के बारे में जागरूकता फैलाएं।

यह एक लंबी लड़ाई हो सकती है, लेकिन एक बात निश्चित है: भविष्य उन उत्पादों का है जो टिकाऊ हों, मरम्मत योग्य हों, और जो उपभोक्ताओं को शक्तिहीन महसूस कराने के बजाय उन्हें सशक्त बनाएं। मरम्मत का अधिकार सिर्फ एक सुविधा नहीं है; यह एक आवश्यकता है, और 2025 तक, यह भारत में उपभोक्ता अधिकारों का एक अभिन्न अंग बनने की राह पर है।

5 thoughts on “Right to Repair: आपका अधिकार, आपके सामान की पूरी मिल्कियत (2025-26 का विस्तृत विश्लेषण)”